Gestione e controllo

Pianificazione e controllo

20 Gennaio 2012 • di Stefano Perri

Equità, diseguaglianza e distribuzione del reddito

![]() effettua il login per scaricare il pdf

effettua il login per scaricare il pdf

Commenta (0 presenti)

In relazione alle misure di riequilibrio e ai sacrifici richiesti per “mettere ordine” ai nostri conti e alla nostra economia, si afferma di ricercare l’equità. Tuttavia c’è molta confusione su cosa si intenda per equità e la parola rischia di divenire, come d’altra parte molte altre parole abusate nel dibattito politico e mediatico, vuota.

La parola equità, infatti, secondo la definizione del dizionario, deriva dal termine eguaglianza e aveva in origine un significato giuridico, riferendosi alla sentenza giusta che tiene conto delle circostanze in cui si svolgono i fatti. Oggi è sinonimo di giustizia, imparzialità: una misura o un’azione è equa se non favorisce in modo ingiustificato un soggetto o un gruppo di soggetti rispetto ad altri. Tuttavia la parola assume significato solo se si dichiara rispetto a quale contesto, a quale sistema di valori si intende perseguire l’equità. Non si tratta quindi di un concetto tecnico o neutrale, ma di un concetto che è definibile solo dichiarando le proprie convinzioni etiche che specificano che cosa si intenda veramente per giusto e imparziale. Altrimenti si rischia di avere solo un dialogo tra sordi in cui ciascuno, credendo di parlare la stessa lingua, si riferisce in realtà con le stesse parole a cose ben diverse tra loro.

Nella situazione attuale, ma la distinzione risale molto indietro nel tempo, mi sembra che sostanzialmente si confrontino due concetti ben differenti di equità: il primo si riferisce principalmente alle regole del mercato. In questo senso sarebbe iniqua qualsiasi situazione che favorisca un gruppo rispetto a un altro distorcendo le regole del mercato e producendo rendite di posizione, ad esempio, per le generazioni presenti rispetto a quelle future, per le imprese protette dalla concorrenza rispetto a quelle che operano in settori aperti o per i lavoratori garantiti rispetto agli altri e via dicendo. In questo senso, per fare un esempio banale, una partita di calcio è equa se sono rispettate le regole del gioco.

A questa concezione se ne contrappone, però un’altra, secondo la quale il risultato del funzionamento del mercato non è necessariamente un risultato equo, anzi nella maggior parte dei casi non lo è affatto. L’equità è prima di tutto giustizia intesa come eguaglianza non solo nelle regole che governano la competizione, ma nella possibilità che tutti possano esercitare effettivamente i propri diritti, sia individuali sia sociali ed economici, in modo da poter usufruire delle opportunità e perseguire i propri obiettivi di felicità, di crescita e di autorealizzazione. L’equità, in questo senso, è legata a una concezione di eguaglianza dei diritti in senso lato. Una partita di calcio tra una squadra di serie A e una di terza categoria, in questo senso, non sarebbe equa, pur rispettando le regole, per lo squilibrato rapporto tra le squadre in campo.

Il più diffuso manuale introduttivo di economia del dopoguerra, Economia di Paul Samuelson, un premio nobel che non può essere certo sospettato di avere nutrito pregiudizi contro il mercato, spiegava la differenza tra i due concetti di equità in questo modo: in un’economia di mercato il cane di un ricco può ricevere il latte necessario a un bambino povero per non diventare rachitico. In un’economia di mercato non vige il principio democratico one man one vote. Il “voto” di ciascuno, cioè le scelte di ciascuno pesano per il reddito e la capacità di acquisto differente su cui ciascuno può fare affidamento. Di conseguenza il diritto del bambino a uno sviluppo sano può essere eluso, sia pure rispettando le regole del mercato. In secondo luogo la distribuzione del reddito, anche quando sia realizzata senza distorsioni, non rispecchia i “meriti” in senso etico o sociale, ma al massimo il meccanismo della domanda e dell’offerta. Il più bravo maestro elementare, da un punto di vista sociale, può essere considerato più meritevole del più bravo giocatore di football. Dalla qualità dell’educazione e dell’istruzione dipende, infatti, la qualità del nostro futuro molto più di quanto esso dipenda dall’assistere a una bella partita di calcio. Tuttavia il reddito del giocatore di football, secondo i meccanismi di mercato, è un multiplo incomparabilmente maggiore di quello del maestro elementare (nota)

.

Ovviamente discutere in modo approfondito questo problema, che ha suscitato infiniti dibattiti sin dalla prima affermazione dell’economia di mercato, richiederebbe molto tempo. Qui mi limiterò a citare l’andamento di alcune grandezze statistiche che mi sembrano particolarmente significative e da cui non si dovrebbe prescindere in questa discussione, se si vuole che essa abbia un senso.

Il primo dato è l’andamento della diseguaglianza della distribuzione del reddito negli ultimi decenni nei paesi sviluppati, misurata statisticamente dall’indice di Gini. In diversi studi l’OCSE(nota)

ha segnalato come nella maggior parte dei paesi sviluppati, negli ultimi decenni l’andamento dell’indice segnali un sostanziale aumento della diseguaglianza nella distribuzione dei redditi. Mentre nei primi decenni successivi alla seconda guerra mondiale si è verificata una tendenza alla diminuzione della diseguaglianza, cioè i benefici dello sviluppo economico si sono distribuiti più equamente, a partire dagli anni ottanta l’indice mostra un generale aumento della diseguaglianza. Un problema quindi del modello di sviluppo affermatosi negli ultimi decenni, entrato oggi in crisi, ma da cui ancora non si intravede chiaramente una via di uscita, è che esso è “iniquo”, almeno nel secondo senso che abbiamo attributo a questa parola.

Per riprendere poi il confronto tra i due concetti di equità, è utile tenere conto che l’OCSE calcola gli indici Gini della distribuzione dei redditi di mercato, cioè dei redditi prima dell’intervento dello stato attraverso la tassazione e i trasferimenti ai cittadini (ad esempio le pensioni) e l’indice dei redditi disponibili (i redditi dopo il pagamento delle tasse e la riscossione dei trasferimenti). Ovviamente la diseguaglianza dei redditi di mercato è molto più alta, nelle economie moderne, della diseguaglianza dei redditi disponibili.

Dai dati risulta poi, ad esempio, che la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti (vedremo poi come si colloca l’Italia) hanno un livello di diseguaglianza nella distribuzione dei redditi di mercato più alto della media dei paesi OCSE. Dopo l’intervento dello stato, viceversa, l’indice della Germania e della Francia risultano più bassi della media, mentre quelli del Regno Unito e degli Stati Uniti restano più alti della media (anzi, per quanto riguarda gli USA l’indice si allontana in ancor di più dal valore medio). In sintesi possiamo dedurre che la diseguaglianza nella distribuzione del reddito è molto più alta quando si guarda alla distribuzione dei redditi del mercato, mentre è attenuata quando si guarda alla distribuzione dei redditi disponibili. L’intervento dello stato è quindi efficace nel redistribuire il reddito e nell’attenuare la diseguaglianza, ed è particolarmente efficace in quei paesi, come la Germania e la Francia in cui il sistema di Welfare è più sviluppato, e meno efficace nei paesi anglosassoni. Come segnalato dall’OCSE, però, la tendenza degli ultimi anni è stata quella di un aumento degli indici di Gini di mercato e una diminuzione dell’effetto redistributivo dell’intervento statale. Sembra difficile negare che di questi fenomeni si debba tenere conto se si vuole discutere di equità in modo non ideologico o propagandistico..

Veniamo ora all’Italia. Si è trascurato del tutto, discutendo di equità, il fatto che la diseguaglianza della distribuzione dei redditi di mercato nel nostro paese è nettamente più alta di quella che si verifica nei quattro paesi cui abbiamo fatto riferimento sopra. In effetti, rispetto ai 29 paesi di cui l’OCSE calcola questo dato, l’Italia risulta al terzo posto nella diseguaglianza dei redditi di mercato, dopo Cile e Israele. L’effetto redistributivo dell’intervento statale in Italia è relativamente significativo, cosicché nella classifica dei paesi con maggiore diseguaglianza nella distribuzione del reddito disponibile l’Italia risale qualche posizione e presenta un valore più basso dell’indice non solo rispetto al Cile e a Israele, ma anche agli USA, alla Gran Bretagna e al Portogallo. Rimaniamo pur sempre nel gruppo dei paesi che presentano un’alta diseguaglianza.

Questi dati dimostrano molto eloquentemente che quando si parla di equità, non si può non tenere conto dell’alto grado di diseguaglianza della distribuzione del reddito di mercato nel nostro paese, solo parzialmente attenuato dall’intervento dello stato, che, per quanto possa essere considerato inefficiente o distorsivo, ci allontana comunque da una situazione altrimenti insostenibile per quanto riguarda la coesione e la giustizia sociale. Il problema è quindi sì quello di evitare gli sprechi e le distorsioni del nostro sistema di intervento statale, ma anche rendere più, e non meno, efficace l’effetto redistributivo.

Il secondo argomento riguarda l’andamento delle retribuzioni del lavoro nel nostro paese, in confronto agli altri paesi europei.

In un recente articolo Alesina e Giavazzi(nota)

hanno sostenuto che il fatto che i salari medi dei lavoratori italiani siano molto inferiori a quelli dei lavoratori europei non riguarda tanto una questione di equità, ma rispecchia la minore crescita della produttività del lavoro in Italia rispetto agli altri paesi. Da un certo punto di vista i bassi salari non sarebbero iniqui, perché riflettono le regole del gioco, cioè la proporzionalità alla produttività del lavoro. Con incrollabile fede verso la teoria economica ortodossa i due autori notano, infatti, che “i salari dipendono dalla produttività, che in Italia è cresciuta molto meno che negli altri Paesi europei”. Parlo di fede perché, convinti della possibilità di applicare la teoria in tutti i casi e contesti e dopo aver citato come semplice mancanza di buon senso l’idea che i salari possano essere considerati una “variabile indipendente”, i due autori non si preoccupano minimamente di vedere se i dati sostengano effettivamente l’idea che la causa dei bassi salari italiani sia legata all’andamento della produttività del lavoro nel nostro paese in relazione alle altre economie.

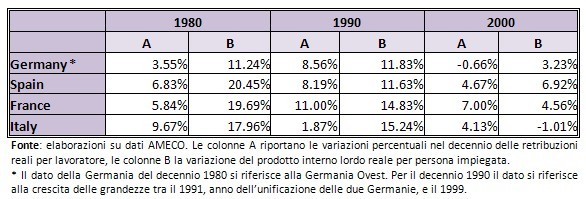

Tabella 1

La tabella sopra riportata è molto significativa per capire cosa realmente si è verificato attraverso il confronto dei dati relativi alle variazioni percentuali per decennio delle retribuzioni reali del lavoro e della produttività del lavoro (calcolata come valore del prodotto interno lordo reale per lavoratore impiegato). I dati riguardano la Germania, la Spagna, la Francia e l’Italia e partono dal decennio 1980, nel quale, in tutti i paesi considerati, i salari reali cominciano a crescere in misura minore della produttività del lavoro, cosicché la quota dei salari sul reddito comincia a diminuire (il che dovrebbe già segnalare che le regole dl gioco invocate da Alesina e Giavazzi non siano poi completamente rispettate). Tuttavia, negli anni 80 la crescita dei salari reali in Italia è superiore a quella degli altri paesi, mentre la crescita della produttività del lavoro è più o meno in linea con quella degli altri paesi (superiore alla Germania, ma moderatamente minore che in Francia e in Spagna). La differenziazione rispetto agli altri paesi Europei si concentra negli anni 90. Si noti bene che in questo decennio la crescita della produttività del lavoro è addirittura la più alta in Italia che negli altri paesi. Tuttavia è proprio in questo decennio che i salari reali rimangono indietro in Italia, crescendo rispettivamente di 6,3, 6,69 e 9,13 punti percentuali in meno della Spagna, della Germania e della Francia. È viceversa solo nel primo decennio del 2000 che la produttività del lavoro in Italia smette di crescere, e addirittura diviene negativa, mentre negli altri paesi la crescita di questa variabile rallenta, ma rimane pur sempre positiva. In questo periodo però, contrariamente alle attese, le retribuzioni reali dei lavoratori italiani crescono, sia pure in misura moderatamente inferiore alla Spagna e consistentemente inferiore alla Francia, mentre in Germania (altro dato inconciliabile con la tesi sopra riportata) l’andamento dei salari reali ha addirittura un segno negativo.

I dati raccontano quindi una storia ben diversa da quella narrata da Alesina e Giavazzi. La presunta causa dei bassi salari in Italia, il rallentamento e la diminuzione della produttività del lavoro, si è effettivamente verificata solo dopo il presunto effetto. Nel mondo dell’economia effetti che si verificano prima della loro causa non sono possibili. La verità è che i due economisti non hanno tenuto in considerazione uno degli accorgimenti metodologici più elementari della disciplina: la marshalliana clausola del ceteris paribus. Se tutto il resto rimanesse lo stesso, potremmo essere ragionevolmente sicuri che le variazioni dei salari siano la conseguenza delle variazioni della produttività del lavoro. Il problema è che tutto il resto non è rimasto affatto lo stesso e l’andamento dei salari nelle economie considerate è stato determinato più consistentemente dai mutamenti delle condizioni istituzionali, sociali e politiche che dalle variazioni della produttività del lavoro. Un recente premio nobel dall’economia, Paul Krugman (nota)

, ha ampiamente argomentato questo fenomeno per l’economia statunitense. D’altra parte, molte teorie economiche ancora oggi si basano sulla concezione classica che la distribuzione del reddito sia determinata principalmente da fattori di natura istituzionale piuttosto che da fattori economici di natura tecnica. Dato l’ordine temporale degli avvenimenti, non sarebbe inopportuno considerare la tesi opposte. La produttività del lavoro non è cresciuta in Italia anche perché i salari sono rimasti fermi. La tesi che in realtà la produttività del lavoro può essere considerata una funzione dei salari reali potrà scandalizzare molti dei nostri economisti ortodossi, ma in realtà è stata argomenta, in diversi contesti, da molti grandi economisti, a partire proprio da Adam Smith per arrivare a Joseph Stiglitz.

Se questo è vero, per gli economisti resta il compito di spiegare quali fenomeni di natura istituzionale e riguardanti la struttura industriale della nostra economia hanno portato alla concentrazione in Italia di un fenomeno come la diminuzione della quota dei salari sul reddito che, benché si sia anche verificato nella maggior parte delle economie sviluppate, nel nostro paese ha assunto, particolarmente nel decennio 1990, un carattere molto più violento che altrove.

Per la discussione di politica economica e politica in senso più lato, il problema della retribuzione del lavoro e della distribuzione del reddito in Italia si conferma senza ombra di dubbio un problema centrale dal quale non si può prescindere se si vuole parlare, con un minimo di cognizione di causa, di equità.

DOI 10.4439/gc8

Commenta (0 presenti)